品读词句 借文悟诗

实小校区一年级组开展语文学科教研活动

《咏华山》是苏教版小学语文第二册第7单元中的一篇阅读课文,是苏教版小语教材采用的一种古诗教学的新课型--“文包诗”。它有一个最显著的特征,就是把一首古诗巧妙地包含在一篇浅近的现代白话短文中,“诗”与“文”浑然一体,相映成趣。6月15日上午,实小校区一年级组全体语文老师走进了秦雯老师和孙琴惠老师的课堂,共同聆听了她们分别执教的《咏华山》第一、第二课时。

教学任何一篇课文的第一课时,都要做到心中有目标,上起来也就扎实有效。秦老师执教的第一课时就是如此。一、自主合作学习,培养创造力。自主、合作学习是新课程标准提出的要求,是提高课堂主体参与,拓宽学生情感交流的一种渠道。在教学中,秦老师更多地采用了让学生自主、合作的方式去学习、交流、检查读课文情况;用自己喜欢的方式读课文等,引导学生在轻松、愉悦的氛围中自读、自悟、自主探究。二、激发学生学习兴趣,提高阅读水平。新《课标》把“喜欢阅读,感受阅读的乐趣”作为低年级阅读教学目标的第一条,可见激发阅读情趣在低年级是多么重要。这堂课的教学也注意到这一点:新课伊始,秦老师先出示一幅华山挂图来创设情境,让学生首先对华山有感性的认识,再激发学生去爬山的欲望,引发学生的向往与遐想,在此基础上告诉学生古代有个七岁的小男孩,不但登上华山还念出一首赞美华山的诗。这样,学生便会急于知道详情而去自发性进入阅读。

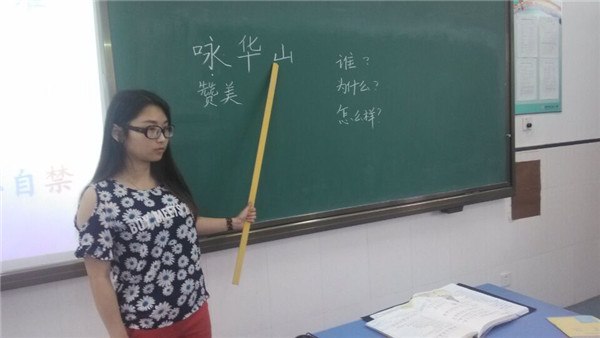

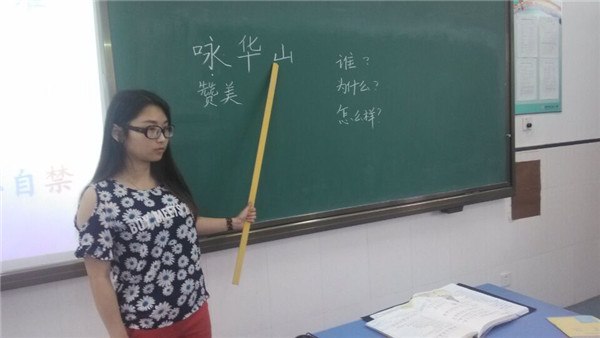

叶圣陶先生说:“文字语言的训练,我以为最要紧的是训练语感。”在第二课时教学时,孙老师紧扣“啊,华山真高啊!”这句话串讲课文,引导学生领悟华山的雄伟、壮丽和寇准的聪明、有才华。课文的第二自然段是学习的重点,也是学生理解的难点,为突出教学重点,突破难点,引导学生积极、主动地读文,促进学生语言和思维的发展。孙老师充分运用电教媒体,如播放华山的录象,让生动、传神的图象突出华山的险峻和高,激发学生阅读、表达的兴趣。同时还把板书内容设计成了简笔画,化抽象为直观,使学生很快就理解了第二段中的重点句,轻而易举地看着简笔画背出了重点句。新课标指出:“要让学生充分地读,在读中整体感知,在读中有所感悟,在读中培养语感,在读中受到情感的熏陶。”教学时,孙老师注意引导学生抓住“除了、都在、脚下、那么近、山腰间、朵朵白云”,以及诗句中出现一对反义词(有——无)和一对近义词(头——首),反复朗读、品味,使学生从这些语言文字中感悟到“华山真高呀!”并由衷地发出赞叹,学生个个读得有滋有味,同时领略了语言文字的优美,感受到祖国河山的壮丽。

纵观两位教者的整个教学过程,课堂呈现出自然、真实、和谐的状态,但课堂中还存在着一些不尽人意之处。如:最后的写字教学稍显仓促,应该留给学生更多展示交流的空间,这样写字教学才能真正做到扎实、到位。

有人常说“诗是有声画,画是无声诗”。在教学中,情为上,情愈浓,感悟愈深;读为主,情、理、法尽在读中悟出,读中体现。教师只是一名导游,引导学生游历于诗文的画境中,让学生自己体会文章之美妙。在今后的语文教学中,让我们一起且行且思,让语文流淌出生命的活力。

(撰稿: 李群 摄影:华新 审核:张优芬)

账号登录

账号登录